|

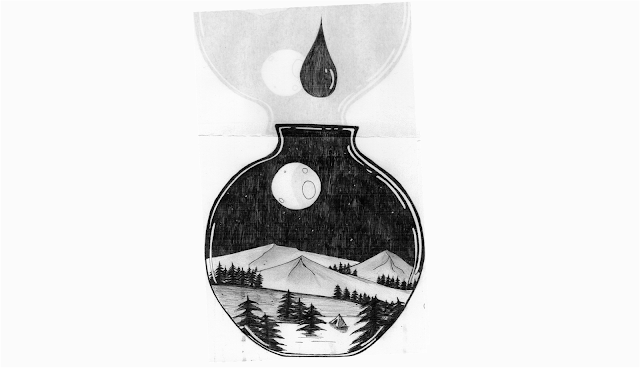

| Ilustration by Bahro Fuadi |

Oleh: Afinisme Author*

Kalau saja purnama dan gemintang bisa mendengar, mungkin aku akan bercerita. Menyampaikan alasan kenapa kedua langkahku melesat di tengah padang ilalang, menerabas hutan hitam di tengah malam yang kian kelam. Aku bisa saja cerita semalam suntuk pada siapapun, berusaha meyakinkan kenapa aku bisa melompati pagar-pagar bambu ruangan sederhana berdinding gedek itu. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Seandainya aku dianggap begajul, nakal dan dicap anak durhaka, aku tak peduli. Yang terpenting adalah bagaimana caranya bisa pulang ke rumah, meskipun harus jalan kaki bermil-mil dan melewati belantara yang konon menyimpan banyak misteri.

Aku lelah memendam jenuhku dalam hati. Bosan untuk kehidupan di bilik-bilik berdinding gedek itu. Muak dengan peraturan kiai, sabetan rotan, bau kitab kuning, hafalan bait-bait yang tak kumengerti, nyamuk-nyamuk malam, antrian panjang dan makan nasi terkadang pakai garam. Kehidupan itu terus berotasi tanpa henti dan berulang setiap hari.

Tak enak. Itu saja jawaban terpendek yang akan kuucapkan jika ibu menanyakan kenapa aku kabur dari pesantren. Ya, itu saja. Tidak muluk-muluk. Aku harap ibu hanya mengangguk paham, mengiyakan dan membiarkanku memasuki kehidupan dulu. Bergumul dengan kerbau di sawah, menangkap burung hutan atau memasang jebakan belut hingga fajar tenggelam kemerahan.

Seandainya ibu tak menerima jawaban singkatku, akan kurapal semua kesengsaraan dan bagaimana susahnya hidup di pesantren. Berusaha membalas apa yang ibu bantah dengan argumen terlogis yang aku punya. Aku hanya ingin bebas. Tidak terikat dan terkungkung dalam ruangan pengap berdinding gedek itu. Ah, sudahlah. Meski berbusa-busa mulutku membantah, kurasa ibu tidak akan percaya. Ibu tidak tahu getirnya kehidupan di pesantren.

Yang kupikirkan sekarang adalah bagaimana caranya bisa sampai ke rumah. Masih ada berkilo-kilo jarak lagi yang harus aku tempuh. Masih ada dua hutan lagi yang harus kulewati, meski malam kian pekat dan dingin masih menusuk persendian. Rumah-rumah penduduk sudah tertutup rapat. Sepertinya mereka sudah tenggelam dalam mimpi dan hangatnya kasur selimut.

***

Semalam suntuk aku berjalan kaki hingga tiba di rumah. Saat itu, hanya ibu yang membukakan pintu dengan raut wajah penuh keterkejutan. Ibu tak mengajakku bicara banyak, karena ia tahu anaknya sangat kelelahan. Maka, ia biarkan anaknya menghabiskan sisa malam dengan kasur dan selimut.

Setelah shalat subuh, ibu menyuruhku segera ke ruang tamu. Seandainya bapak masih hidup, laki-laki itu pasti sudah ada di sana, menunggu dengan raut wajah tenang seperti biasa. Bapak merupakan tipe pria sendu. Kalaupun marah, ia lebih memilih memendamnya diam-diam. Tapi sayang, sekarang hanya tinggal kenangan. Bapak meninggalkan kami setahun yang lalu saat aku menginjakkan kaki di area pesantren.

Dan kurasa, sekarang ibu memendam kekesalannya di dada. Setelah pembicaraan antara kami berlangsung, perempuan paruh baya itu berlalu dengan gontai memasuki kamar. Meninggalkanku sendiri dengan cangkir-cangkir kopi dan gorengan yang tak disentuhnya sama sekali.

Aku menelan ludah. Berat dan pahit. Seperti ada yang mengganjal di sana. Aku sadar, ibu tidak akan pernah menerima alasanku. Tapi, apakah semuanya ini harus dipaksakan? Aku menjalani hari-hari di bilik-bilik itu dengan setengah hati. Jangankan untuk membuka lembaran kitab kuning dan menghafal bait-bait syair pelajaran, untuk mengunyah beberapa suapan nasi pun aku terpaksa. Kehidupan di sana sangat tidak enak. Terkekang. Tertekan. Tidak dengan dunia luar. Bebas, tanpa tekanan dan apapun yang kulakukan takkan ada yang melarang.

Sesaat kemudian ibu keluar dari kamar. Tangannya memegang amplop usang.

Aku hanya diam menunduk. Senyap merayapi kami beberapa saat. Hanya suara jarum jam yang berdetak pelan.

“Mengertilah, Le … haruskah Ibu menceritakan masa lalu bapakmu?”

Aku mengangkat wajah. Ada kegetiran di dua bola mata ibu. Tentang masa lalu.

Saat matahari memanaskan tengkuk, ibu duduk di sampingku dengan pipi yang basah. Bercerita, tentang masa lalu bapak yang hitam seperti jelaga. Sepertinya masa lalu adalah luka yang sepenuhnya belum sembuh.

“Sebelum bertemu Ibu, bapakmu adalah bramacorah yang sering meresahkan warga desa. Mabuk-mabukan, mencuri, dan beberapa hal yang mencoreng nama baik keluarganya sendiri. Beberapa warga yang tak tahan dengan ulah bapak saat itu langsung menemui kedua orangtuanya. Mereka menuntut agar bapak diusir dari kampung sebelum kesabaran warga habis. Kebetulan beberapa hari sebelumnya, kotak-kotak amal mesjid raib dijarah.”

Ibu menyeka air matanya, lalu melanjutkan cerita.

“Bapakmu sebenarnya menolak untuk diusir. Ia bersikeras meyakinkan warga kalau sebenarnya ia tidak terlibat dengan orang-orang yang menjarah kotak amal mesjid. Karena warga tetap tidak percaya, akhirnya bapak terpaksa meninggalkan kampung demi kedua orangtuanya.

Keluar dari kampungnya, bapak sudah berniat untuk bertaubat dan mencari pekerjaan halal. Namun sayang, hidup di kampung orang tidak semudah hidup di kampung sendiri. Beberapa minggu ia terlunta-lunta hingga akhirnya uang yang dibawa habis.

Ketika perut dililit rasa lapar yang hebat, bapak akhirnya memutuskan untuk mencuri seekor ayam dari peternakan milik pesantren kakek. Seekor ayam sudah didapat. Sayang seribu sayang ulah bapak kepergok beberapa santri yang ditugaskan menjaga kandang ayam tersebut. Bapak hanya pasrah dan sempat jadi bulan-bulanan beberapa santri sebelum dibawa ke hadapan kakek waktu itu.

Kakek sempat marah dengan kelakuan para santrinya yang dianggap main hakim sendiri. Di hadapan kakek, bapak mengaku terpaksa mencuri ayam karena lapar yang ia tahan beberapa hari. Dari situlah awal dialog antara bapak dan kakek terjadi. Semua kejadian yang menimpa bapak hingga sampai di kampung tersebut ia ceritakan pada kakek.

Bapak dipersilahkan untuk menginap di pesantren selama beberapa hari dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya. Namun anehnya, setiap malam ia bermimpi diajak kakek menemui tiga lelaki yang menimbang emas, darah dan tinta. Setiap ketiga benda itu ditimbang, entah kenapa tinta selalu menjadi benda yang paling berat.

Ketika pagi kembali, bapak selalu menanyakan perihal mimpinya. Namun hanya dijawab berupa senyum simpul kakek. Pada kali ketiga, akhirnya kakek menjelaskan arti mimpi tersebut secara gamblang. Setelah mendapat penjelasan kakek, bapak pun memutuskan untuk tinggal di sana, sekadar membantu aktivitas pesantren. Dari menggembala kambing, menjaga ayam, sampai menyapu mushalla dan membersihkan kamar mandi. Sesekali ia ikut nimbrung saat kakek menyampaikan pengajian terhadap santri-santrinya. Melihat kesungguhan taubat bapak, kakek akhirnya menjodohkan ibu dengan bapakmu,” ucap ibu sesenggukan mengakhiri cerita.

Senyap kembali berkuasa. Ibu masih tenggelam dalam keharuan.

Perempuan itu kemudian membuka sebuah amplop usang yang sedari tadi ia pegang. Sebuah kertas lusuh dengan tulisan tangan rapi.

“Bacalah, Le … ini wasiat yang telah bapak tulis untukmu. Ia tahu, bahwa suatu saat kau akan bosan dengan kehidupan pesantren. Jadi, Ibu harap kau mau memikiran kembali niatmu untuk keluar dari pesantren.”

Aku menelan ludah, getir.

Untuk Hasan

Putra kebanggaan bapak

Saat kau baca wasiat ini, bapak yakin kau sudah menjadi laki-laki tampan yang bisa diandalkan. Sangat besar harapan bapak terhadapmu. Setelah kau baca wasiat ini, jangan pernah kau kecewakan ibumu. Karena bapak tahu, kau lebih tahu sabda-sabda Nabi tentang pengorbanan seorang ibu terhadap anak-anaknya.

Nak …

Saat kau bosan dengan kehidupan pesantren, pengapnya bilik-bilik berdinding gedek, pusingnya hafalan pelajaran, nyamuk-nyamuk malam dan nasi yang dimakan dengan garam, bersyukurlah. Karena hidupmu penuh perjuangan dan pengorbanan. Kau mungkin merasa terkekang, bosan dan muak dengan putaran waktu yang terus terulang.

Berbahagialah … bahwa hidupmu sekarang dan masa depanmu sedang ditempa. Untuk mengukir sejarah indah seperti kakekmu dan ulama-ulama dulu. Agar kau tidak menggores ulang masa lalu bapakmu ini. Ah, sudahlah … Mungkin ibumu sudah menceritakan kisah kelam bapakmu ini, Nak. Kisah jelaga yang seharusnya ditutup dan takkan pernah dibuka lagi, apalagi dikenang.

Nak …

Bapak sengaja menempatkanmu di pesantren. Itu bukan berarti bapak dan ibu tidak menyayangimu. Bukan berarti bapak dan ibu enggan untuk selalu bersamamu. Ketahuilah, bahwa sedetikpun kami tidak rela berpisah denganmu. Kami hanya ingin kau menjadi satu-satunya harapan.

Bapak berharap, kelak tetes tinta yang kau gunakan di jalan Allah akan mengetuk delapan pintu-pintu surga untuk orang-orang seperti bapakmu ini.

Yang selalu menaut doa untukmu,

Bapak

Aku menyeka air mata yang tumpah perlahan. Mengenang sosok bapak dan segala kenangan yang kembali berputar di pikiranku. Ada perasaan bersalah yang tiba-tiba menelusup dan menembus ruang hati. Andai bapak masih hidup.

***

Percakapanku dengan ibu masih berjelanak di ruang pikiran. Meski tetes-tetes hujan mulai turun, kakiku tetap melangkah maju. Menapaki jalan yang mulai basah dan berlumpur. Kembali ke pesantren untukmerajut impian bapak, ibu dan impianku sendiri.

12 April 2017

Raci, panas berdebu

Pernah dimuat di majalah Cahaya Nabawiy

Pecandu telapak kaki ibu, hujan dan diksi ini aktif di tim kepenulisan Pena Dalwa, Majalah Al-Bashiroh dan Dalwa berita.

Comments